ЪӨЛј¶ҙјыЈәТ»ОДҪІНёПы·СЖ·РРТөЦРМЁЈЁПВЈ©

КэҫЭЦРМЁҪЁЙи

1ЎўКэҫЭЦРМЁёЕДоГчОъ

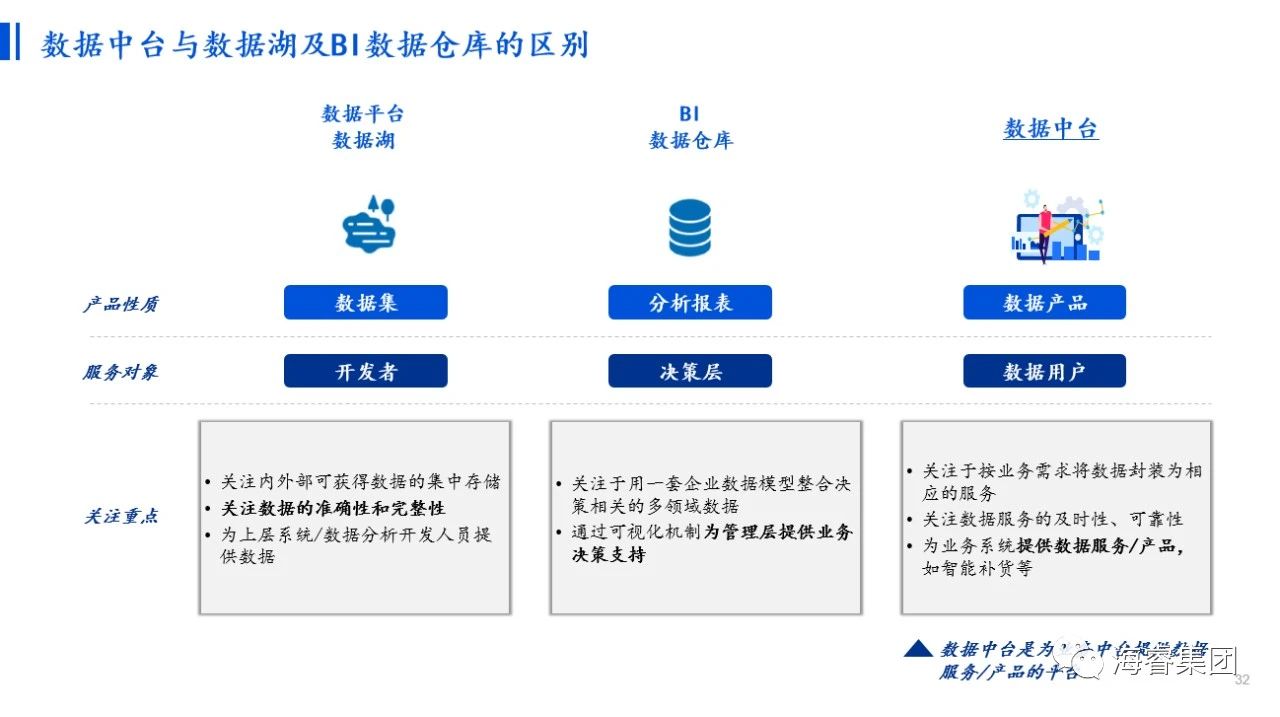

ҪІКэҫЭЦРМЁЦ®З°РиПИ°СПа№ШёЕДоГчОъПВЈ¬ПЦКРГжЙПУРәЬ¶аКэҫЭПа№ШөДЛө·ЁЈ¬ИзКэҫЭЦОАнЎўКэҫЭәюЎўКэҫЭІЦҝв/BIҝЙКУ»ҜЎўҙуКэҫЭЎўКэҫЭЦРМЁөИЈ¬ҝҙөҪәЬ¶аі§ЙМКЗ»мПэөҪТ»ЖрБЛЈ¬·ә·әөШИҘҪІТ»Р©ҝЙМбЙэКэҫЭЦКБҝәН·ЦОцҙҰАнДЬБҰ·ҪГжДЪИЭЈ¬АаЛЖјЫЦөЖдКөІўІ»РиТӘКэҫЭЦРМЁЈ¬BIКэҫЭІЦҝвөИФӯұҫ¶ЁО»ҫНКЗЧцХвР©КВөДЈ¬Ц»КЗәЬ¶аЖуТөГ»ЧцәГЈ¬»тХЯФзР©ДкҙуКэҫЭҙҰАнјјКхГ»ҙпөҪЈ¬ө«УІёъ·зЛөіЙКЗКэҫЭЦРМЁІ»әПККЎЈ

ЧчХЯАнҪвөДКэҫЭЦРМЁТ»¶Ё»№КЗТөОсөјПтөДЈ¬ЗТұШРл»щУЪТөОсЦРМЁОӘ»щҙЎЈ¬ФЪТөОсЦРМЁГ»ҪЁәГЦ®З°МбКэҫЭЦРМЁөДЈ¬¶јІ»КЗСПёсТвТеЙПөДКэҫЭЦРМЁЈ¬ЛщОҪЎ°ЦРМЁЎұЈ¬»№КЗУҰҪфГЬО§ИЖЧЕЎ°ЦРМЁЎұөДТөОсДҝұкЈ¬Из№ыЦ»КЗТтОӘјјКхІгГжЙэј¶БЛТ»Р©ДЪИЭҫНёДГыҪРЦРМЁЈ¬ДЗІ»ИзҪРЎ°ҙуКэҫЭ·ЦОцЖҪМЁЎұ»тЎ°КэҫЭЦЗДЬЖҪМЁЎұөИёьОӘәПККЎЈ

2ЎўКэҫЭЦРМЁФЁФҙј°МШХч

ОӘКІГҙ»бУРКэҫЭЦРМЁөДёЕДоіцПЦЈ¬АнВЫЙПИз№ыПөНіРФДЬЧг№»ЗҝҙуЈ¬НкИ«ҝЙТФ°СКэҫЭЦРМЁөДДЬБҰәНТөОсЦРМЁЧцөҪТ»ЖрЈЁ·ЕөҪН¬Т»ёцПоДҝ№ӨіМЦРЈ©Ј¬ТөОсЦРМЁТІУРКэҫЭҝвЈ¬ТІҝЙТФЧцКэҫЭ·ЦОцЈ¬ЦұҪУФЪТөОсЦРМЁАпФцЗҝұЁұнЦРРДөДҙҰАнДЬБҰј°°СЛщУРКэҫЭҙҰАнПа№Ш№ҰДЬ·ЕөҪDALІг»т·вЧ°іЙКэҫЭ·юОсЈ¬ХвСщУГ»§Т»МЧПөНіёг¶ЁЈ¬»№І»РиТӘУГБҪМЧПөНі·ҙ¶шВй·іЎЈ

ХэКЗТтОӘТөОсЦРМЁЎ°И«ЗюөАЎў¶аҙҘөгЎўҙуТ»НіЎўЦЗДЬ»ҜЎұөДҪЁЙиТӘЗуЈ¬ҫц¶ЁБЛәЬҙуҝЙДЬ¶ФУЪУРТ»¶ЁМеБҝөДЖуТөЈ¬өұТөОсЦРМЁҪЁЙиНкЙЖәу»бГжБЩЧЕҙуКэҫЭБҝј¶өД№ЬАнЈ¬ХвР©КэҫЭ°ьә¬БЛЖуТөЧФЙнПа¶ФёХРФөДҪ»ТЧПа№ШКэҫЭЈ¬ТІ°ьә¬НвІҝҝН»§Па№ШөДРРОӘКэҫЭ»тёь·бё»өД»щҙЎКэҫЭЈ¬ТФј°іБөн¶аДкөДАъК·КэҫЭөИЈ¬КэҫЭөДБҝј¶ҝЙДЬКЗЗ§Нтј¶ЙхЦБёь¶аЈ¬ҙ«НіөД№ШПөРНКэҫЭҝвјјКхФЪДіР©іЎҫ°ПВ»бұдөГДСТФЦ§іЦЈ¬№К¶шІЕ°СТ»Р©·ЦОцАај°ЦЗДЬҙҰАнАаөДДЬБҰЗР·ЦіцАҙЈ¬ҪиЦъКэҫЭЦРМЁөДҪЁЙиАҙКөПЦЦ§іЕЎЈ

ЧЬҪбПВКэҫЭЦРМЁөДјёёцәЛРДМШХчЈә

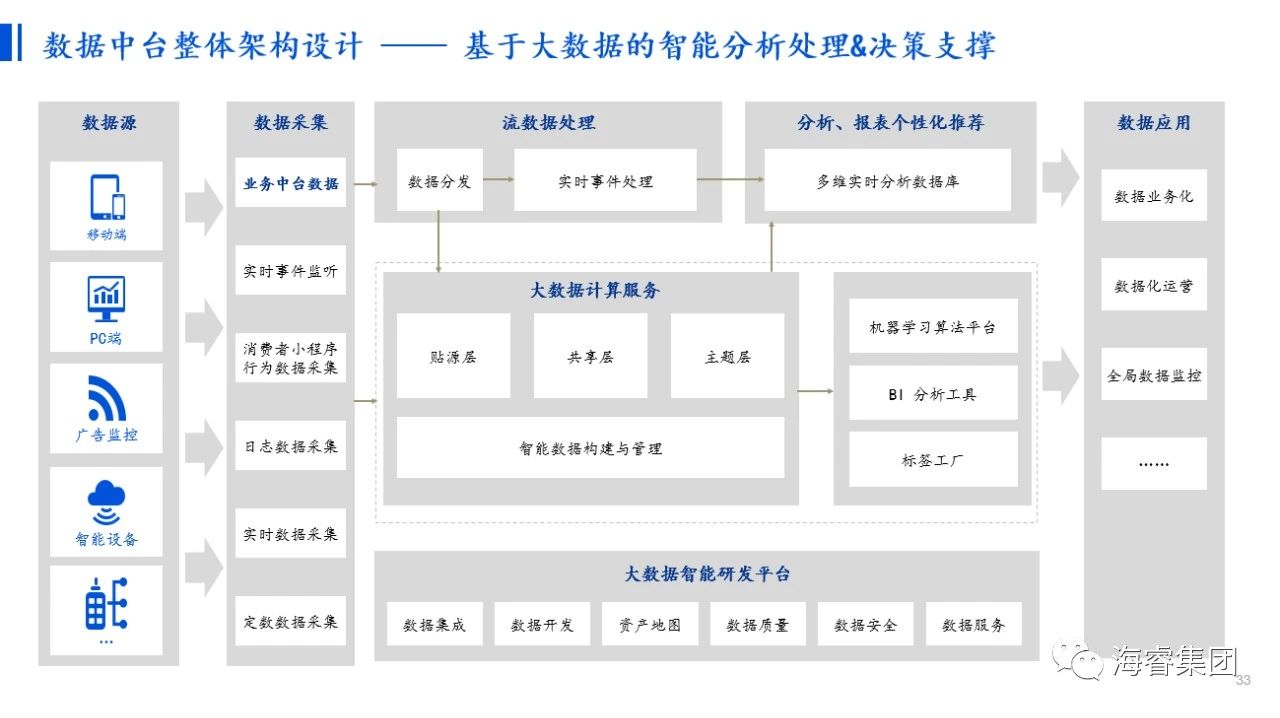

1Ј©КэҫЭЦРМЁУҰТФТөОсЦРМЁОӘ»щҙЎЈ¬ЧчОӘТөОсЦРМЁФЪКэҫЭҙҰАн·ЦОц·ҪГжДЬБҰөДФцЗҝЈ»

2Ј©КэҫЭЦРМЁЦчТӘөДДЬБҰУЙКэҫЭ·юОсЎўҙуКэҫЭ№ЬАн·ЦОцј°ұЁұнХ№ПЦөИ№№іЙЈ»

3Ј©КэҫЭЦРМЁЗҝөчКөКұ/ЧјКөКұөДКэҫЭҙҰАн·ЦОцЈ¬ЗҝөчҪ«·ЦОцҙҰАнҪб№ыЈЁЧјЈ©КөКұҙ«»ШёшТөОсЦРМЁ¶ФЖдҪшРРёіДЬЈ¬КөПЦКэҫЭЦЗДЬЎЈ

3ЎўКэҫЭЦРМЁҪЁЙиЧўТвөг

ОӘәОГ»»ЁМ«¶аЖӘ·щҪІАҙКэҫЭЦРМЁЈ¬КЗТтОӘТФЧчХЯ№эНщ·юОсҙуБҝҙ«НіЖуТөөДҫӯСйЈ¬ДДЕВКЗТ»Р©Н·ІҝЖуТөЈ¬ЖдКөФЪКэҫЭ·ҪГжөДДЬБҰ»№Ф¶Ф¶ҙпІ»өҪЦЗДЬЈ¬АлКэҫЭЦРМЁ»тКэҫЭЦЗДЬөДДҝұкҪПФ¶Ј¬№КёьҪЁТйКЗПИФъФъКөКөЧцәГТөОсЦРМЁЎЈ

№эНщҙжФЪЖуТөёЯІгБмөјұ§Ф№ПлҝҙөҪКэҫЭө«Г»УРЈ¬ПлҝҙөҪұЁұнҝҙІ»өҪЈ¬Т»Р©әЕіЖЧцКэҫЭЦОАнөД№«ЛҫИЎЗЙПлМш№эТөОсәНУҰУГЈ¬ҫНКэҫЭЦОАнКэҫЭЈ¬КвІ»ЦӘТ»КЗОТГЗЛөКэҫЭөДЎ°КХ№ЬУГЎұЈ¬әЬ¶аЖуТөНщНщКЗФЪКэҫЭЎ°КХЎұөД»·ҪЪҫНТСҫӯУРОКМвЈ¬КэҫЭЦКБҝЈЁНкХыРФЎўЧјИ·РФөИЈ©¶јІ»ёЯЈ¬ұИИзФЪМоКэҫЭөДКұәтГ»УРЧјИ·РФСйЦӨЈ¬ҝН»§ГыіЖЎўКЦ»ъәЕВлЎўУКПдөИәЬ¶аРЕПўКЗҙнөДЈ¬ЙхЦБәЬ¶аКэҫЭ»№ИұК§»тГ»УРПөНі№ЬЈ¬ҝҝexcelұнёсФЪИЛ№ӨМоЈ¬ЛщОҪЎ°А¬»шҪшЈ¬А¬»шіцЎұЈ¬КэҫЭЦКБҝұҫЙн¶ј»№УРҙу°СОКМвЈ¬әуГжөДЦОАнәН·ЦОцЖЪНыДЬІъіцКІГҙУРјЫЦөөД¶ҙІмЈ»¶юКЗҫНКэҫЭВЫКэҫЭЈ¬АнВЫЙПҝЙТФЈ¬КөјКВдөШКұИз№ыКэҫЭІ»әНТөОсЎўІ»әНПөНіҪзГжј°№ҰДЬБӘПөФЪТ»Ж𣬹ВБўөД·ЦОцҪ«КЗТ»јюј«ОӘҝЭФпЗТ¶ФИЛФұТӘЗуј«ёЯөДКВЈ¬ХвТвО¶ЧЕПаУҰИЛФұ¶ФПа№ШТөОсТӘі¬ј¶КмПӨЈ¬ДЬЦұҪУҪцНЁ№эКэҫЭ¶ҙІмЖд°ьә¬өДТөОсә¬ТеЈ¬КфУЪАнВЫЙПҝЙДЬДЬРРКөјКВдөШМфХҪј«ҙуТӘЗуј«ёЯөД»оЎЈ

»щУЪҙЛЈ¬ЧчХЯҪЁТйПа¶ФИЭТЧөДЖдКө»№КЗПИФъФъКөКөөШ№№ҪЁТөОсЦРМЁЈ¬КЧПИНЁ№эТөОсЦРМЁЈ¬ПөНі»ҜТөОсБчіМЈ¬НіТ»И«ЗюөАКэҫЭҝЪҫ¶ј°ұкЧјЈ¬ИГЛщУРПа№ШТөОсПИЕЬФЪПөНіЙПБЛЈ¬·ҪҝЙТФёьәГөШИ·ұЈКэҫЭЦКБҝЈ¬УРБЛКэҫЭЦКБҝЦ®әуЈ¬ФЩИҘМёКэҫЭҙҰАн·ЦОцЈ¬ФЩИҘХл¶ФРФөШҫНТ»Р©ТөОсТӘөг»тНҙөг№№ҪЁКэҫЭЦРМЁДЬБҰЈ¬ОИФъОИҙтЈ¬ФЪВдөШөД№эіМЦРіЦРшНкЙЖЛ«ЦРМЁДЬБҰЈ¬Ҫш¶шФцЗҝКэҫЭЦЗДЬДЬБҰЈ¬¶ш·ЗХҫФЪТ»ёцәЬёЯөДІгГжМбТ»¶САнДоЈ¬ФЪәЬёЯөДІгГжёРҫхәГЛЖЧцөҪБЛВЯјӯұХ»·Ј¬И»әуТ»ВдөШ·ўПЦёщұҫВдІ»БЛЎЈ

ЦРМЁПа№ШіЈјыәЛРДОКМвҙрТЙ

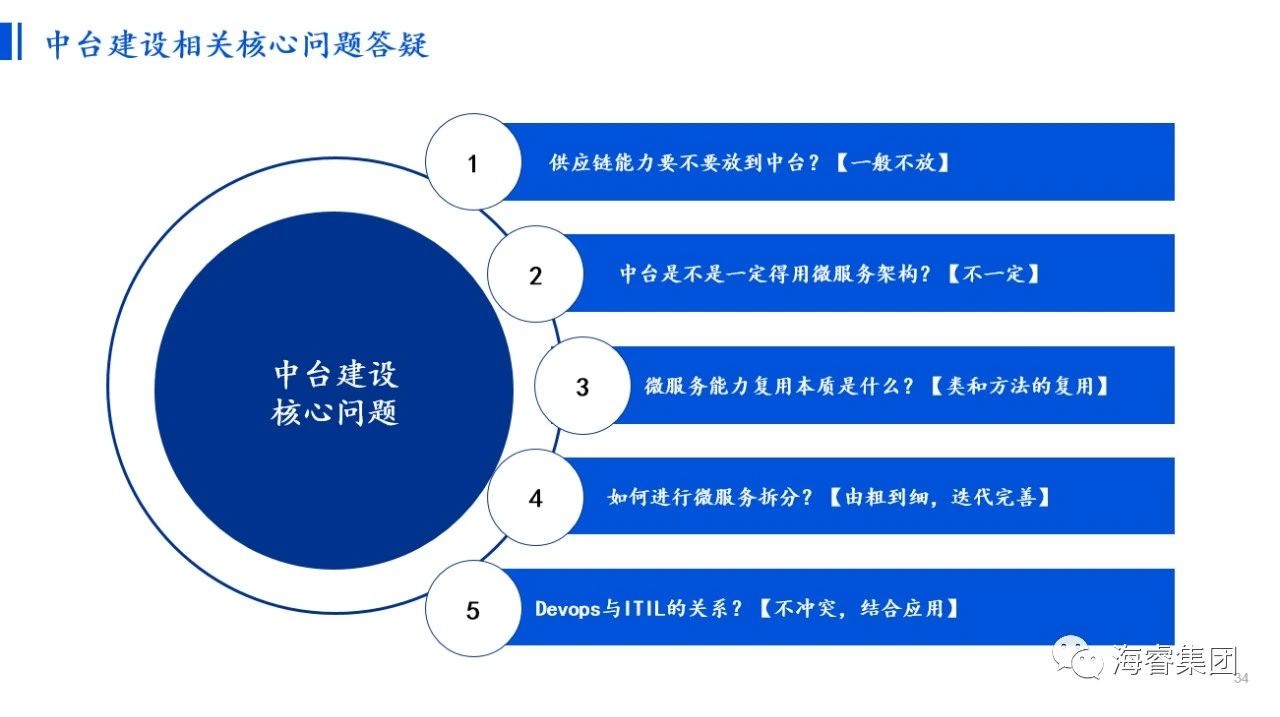

1. №©УҰБҙДЬБҰТӘІ»ТӘ·ЕөҪЦРМЁЈҝ

»щУЪЗ°ОД¶ФЦРМЁјЫЦөөДІыКцЈ¬О§ИЖјёёц№ШјьМШХчј°јЫЦөөгЈәИзИ«ЗюөА¶аҙҘөгЎўНіТ»Цё»УЦРРДЎўИэёЯөИЈ¬Т»°гИПОӘ№©УҰБҙПа№ШДЬБҰЈЁИзЙъІъЎўІЦҙўЎўОпБчЎўСР·ўөИЈ©І»·ЕөҪЦРМЁЈ¬»тХЯЛөІ»·ЕөҪИ«ЗюөАТөОсЦРМЁЈ¬УГҙ«НіёчБмУтөДПаУҰИнјюЈЁИзERPЎўMESЎўWMSЎўSRMөИЈ©јҙҝЙЦ§іЕЈ»»№УРТ»ёцұИҪПЦШТӘөДФӯТтКЗПъКЫ¶©өҘЧӘ»»ОӘЙъІъ¶©өҘТФј°ЙъІъ¶©өҘЧӘ»»ОӘОпБПІЙ№ә¶©өҘөД№эіМЈЁMRPЈ©ТөОсВЯјӯНщНщҪПОӘёҙФУЈ¬¶шҙЛІҝ·Ц№ҰДЬКфУЪҙ«НіERPөДәЛРД№ҰДЬ·¶ілЈ¬Г»УРұШТӘФЩАҙЦШЧцТ»ұйЎЈ№КФЪХыёцITјЬ№№өД№ж»®ЦРёьҪЁТйөДКЗІ»Ҫ«№©УҰБҙПа№ШТөОсУт№йөҪЦРМЁЎЈ

2.ЦРМЁКЗІ»КЗТ»¶ЁТӘОў·юОсЈҝ

ЦРМЁІ»КЗұШРлТӘОў·юОсЈ¬ЦРМЁ·ЗЗ°¶ЛТөОсПөНіЈ¬ІўІ»ЦұҪУИГЦХ¶ЛҝН»§К№УГЈ¬ПөНіУГ»§јёәх¶јКЗЖуТөДЪІҝИЛФұИЛКэІ»»бМ«¶аЈ¬ҙУКэҫЭІў·ўАҙҪІҝЙТФІЙУГMQөИјјКх·ҪКҪЕЕ¶УҙҰАнПч·еЖҪ№ИЈ¬јхЗбЗ°¶ЛКэҫЭҙ«КдС№БҰЈ¬ЛщТФЦРМЁПөНіөДРФДЬМфХҪёь¶аФЪУЪЖуТөұҫЙнөДКэҫЭБҝј¶ј°ТөОсёҙФУіМ¶ИЈ¬Из№ыБҝј¶І»КЗМШұрҙуЈ¬ЗТГ»УРМШұрёҙФУөДТөОсВЯјӯЛг·ЁЈ¬өҘМеУҰУГТ»СщҝЙТФЦ§іЦЈ»Н¬КұЈ¬ҫЭ№эНщКөјКПоДҝҫӯСйЈ¬Из№ыҪцҙУјјКхјЬ№№ІгГжАҙҝҙЈ¬Оў·юОсјЬ№№өДУЕКЖОгУ№ЦГТЙЈ¬ө«Из№ыҪбәПіЙұҫҝјВЗЈ¬ТӘКЗГ»УР20ИЛТФЙПСР·ўНЕ¶УіЦРшН¶ИлЈ¬ҪЁТйСЎФсОў·юОсТӘЙчЦШЈ¬ТтОӘПөНіјЬ№№ёҙФУ¶ИЛщҙшАҙөДИЛБҰЧКФҙРиЗу»бёЯәЬ¶аЎЈ

3. Оў·юОсДЬБҰёҙУГұҫЦКЈҝ

ЛщОҪөДОў·юОсөДёҙУГУРөгПсёцЎ°ОұГьМвЎұЈ¬ТтОӘГжПт¶ФПуЙијЖЛјПлЈ¬»тХЯФЩЛөҙуТ»Р©Инјю№ӨіМөДЙијЖЛјПлЈ¬ЖдәЛРДҫНКЗОӘБЛёҙУГЈ¬ТФНщөДіМРтЙијЖАпАаәН·Ҫ·ЁөДёҙУГТаКЗАаЛЖөДөААнЈ¬ёҙУГХвЦЦЛјПлТ»Цұ¶јҙжФЪЈ¬ІўІ»КЗОў·юОсіцПЦБЛІЕУРЈ¬¶шОў·юОс¶аөДОЮ·ЗКЗ·вЧ°іЙБЛAPIҪУҝЪЈ¬ҝЙТФҝзЖҪМЁҝзУпСФҪшРРөчУГ¶шТСЎЈЧчХЯИПОӘёҙУГөДұҫЦКёьЦШТӘөДІўІ»КЗјјКхЈ¬¶шКЗ¶ФТөОсДЬБҰөДёЯЛ®ЖҪійПуј°Оў·юОсМеПөөДБјәГЦОАнЈ¬ЧоәГКЗТӘУРИЛДЬН¬Кұҫ«НЁТөОсәНјјКхЈ¬ІЕҝЙДЬХжХэЧцәГОў·юОсөДёҙУГЎЈ

4. ИзәОҪшРРОў·юОсІр·ЦЈҝ

Оў·юОсІр·Ц»бУРТ»Р©·ҪПтөДІОҝјЈ¬ө«ІўГ»УРҫш¶ФөДұкЧјЈ¬ЧЬМеАҙЛөҪЁТйУЙҙЦөҪПёЈ¬Т»ҝӘКјҪбәП№эНщҫӯСй°СТ»Р©әЛРДөДДЬБҰПИІрҪвіцАҙЈ¬ёьЧўЦШөДКЗХыМе·юОсЦОАнјЬ№№өДБј№№Ј¬ЧсСӯУЙҙЦөҪПёөДФӯФтЈ¬јҙУГөҪҙжФЪ№ІПнөДёьПёөДОў·юОсІЕІр·ЦіцАҙ·ЕөҪНЁУГІгЈ¬Оў·юОсөДІр·ЦКЗёцЦрІҪөьҙъөД№эіМЈ¬ЗРОрПлТ»ҙОөҪО»Ј¬ГфҪЭөьҙъІЕКЗХэИ··ҪПтЎЈ

5. DevopsУлITILөД№ШПөЈҝ

DevopsәНITILІўІ»іеН»Ј¬ФЪDevopsМеПөПВН¬СщРиТӘҪ»О¬Ј¬Ц»КЗҪ»О¬өДЖөВКТІКЗГфҪЭҪ»О¬Ј¬Devops»№КЗЖ«јјКхҝӘ·ўЎўІвКФЎўФЛО¬Ј¬¶шITILёь¶а»№КЗЖ«№ЬАнФЛО¬Ј¬БҪХЯУҰід·ЦҪбәПЈ¬ОӘЖуТөМṩұИҙ«НіёьЗҝөДITФЛО¬·юОсМеПөЎЈ